築地のはじまり

The Beginning of Tsukiji

「明暦の大火」の

復興計画として誕生

築地の始まりは江戸時代までさかのぼります。

1657年におきた「明暦の大火」の復興計画として海を埋め立て、築地が作られました。

大火で消失した西本願寺別院(現在の築地本願寺)も築地にて再建されました。

江戸時代の水運を支えた隅田川

江戸時代は水運が広く利用されており、その中でも特に重要な役割を果たしていた隅田川における物流の拠点としても活用されていました。

さらに舟遊びや花火などでもにぎわい、隅田川は江戸の人々に広く愛されていました。

point

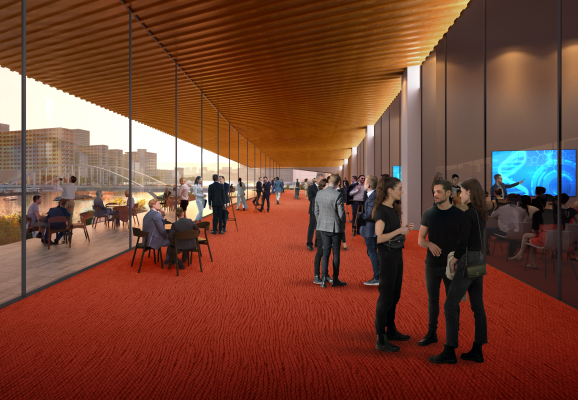

「水都東京」の新たな玄関口として

こどもからお年寄りまで多くの人々が集い、様々なアクティビティを楽しめるオープンスペースと水辺空間により「水都東京」の新たな玄関口となります。

また、車や地下鉄、ヘリポート、舟運などの陸・海・空の交通手段が乗り入れ可能な、交通の要所として生まれ変わります。

江戸の庭園「浴恩園」

1792年、寛政の改革を推進した松平定信によって築地の下屋敷に「浴恩園」が作られました。

江戸湾の海水を引き入れ、潮の満ち引きにより景観が変化する、築地ならではの立地を生かした庭園でした。

埋蔵文化財について

築地市場跡の再開発に伴う埋蔵文化財試掘調査で、浴恩園の一部とみられる石垣や石橋、池の遺構が確認されました。

今後、埋蔵文化財の調査状況をこちらで更新していきます。東京都実施の埋蔵文化財試掘調査の結果は東京都都市整備局HPをご確認ください。

東京都都市整備局HP

異文化交流拠点としての築地

明治時代になると築地に貿易のための外国人居留地が設けられました。

公使館や領事館が置かれた築地の居留地には文化人も多く、明治初期における異文化交流の窓口としても大きな役割を果たしました。

point

新たな文化交流拠点「大規模集客・交流施設」「MICE施設」

かつては外国人居留地として海外文化との交流窓口であった築地が、新たな文化交流の拠点として生まれ変わります。

約5万人収容の屋内全天候型マルチスタジアム、国際会議を含む多様なニーズに対応可能なMICE施設や国賓・VIPの迎え入れが可能な宿泊・滞在・居住施設などにより、世界中の人々との交流を生み出します。

築地市場の登場

Emergence of the Tsukiji market.

関東大震災をきっかけに

1923年の関東大震災により日本橋の魚河岸が消失しました。

その代替地として陸運・水運にすぐれた築地に開設された臨時市場が築地市場のはじまりです。

1935年に「東京市中央卸売市場本場」として築地市場が正式に開業となりました。

戦後の復活から

世界最大級の魚市場へ

戦時中は統制を受けた築地市場ですが、終戦とともに活気を取り戻していきます。

戦後の復興〜高度経済成長に合わせる形で築地市場も成長を続け、世界最大級の魚市場として日本の食文化を支える存在になりました。

そしてこれからへ

And to the Future.

豊洲への移転

施設の老朽化が進んだ築地市場に対し東京都は2001年に移転を決定、2018年に豊洲市場が開業しました。

新しい築地へ

そしてこれから、新しい築地のまちづくりが始まります。

これまでの築地の歴史や文化を継承しながら、新しい文化を創造、醸成する取り組みによって、日本・東京・地域の誇りとなるまちづくりを推進していきます。